對辦公室格局靈活性的探索涉及到三個新的原則:盡可能淘汰內部細分部門;家具可移動;工作位置不再被視為基本單元而是組合成分,意味著可以用無數種組合方式連結在一起的。有了這個概念,私人辦公室反而成了一個在等級制度規劃下被冷冰冰地分隔出來的空間。而在Quickborner Team的方案里,它將會因為破壞了手頭工作的靈活性和聯系性而被淘汰。然而,減少私人辦公室標志著辦公室等級體制的一次變革,這次變革需要一個能夠將選擇這種空間規劃的積極意義合理化的理論基礎,而非單純地歸結于將作為勞動力的人轉換到勞動產品所帶來的功能性優勢。

一個新科學研究合理化了這種設計類型:“組織心理學”——開創于1959年。它的創始人弗雷德里克·赫茲伯格(Frederick Herzberg)和克里斯·阿基里斯(Chris Argyris)嘗試提供辦法解決缺乏個人運動的問題——這個問題早在30年前就被美國工會提出。[24]赫茲伯格和阿基里斯的研究將個人需求還原為一系列優先考慮的事,這里面排第一的是心理目標(和安慰有關),接著是社會目標(和與同事的人際關系有關),最后是與個人成就感有關。個人的提升和進步是在優先考慮的事中排列最后的,這正符合了在有辦公室景觀的開放式辦公室里沒有等級分層的情形。現今一般的雇員休息間和等候間是鼓勵辦公室社交和提高職員心理舒適度的一種方式,它提倡交際的、人人平等的團隊工作模式(諷刺地說,是一種精致的泰勒主義)。

消除內部細分部門使得設計師可以避免開放式辦公室一些死板的系統。隨著連接各獨立子系統的基本元素消失,便不再需要理會一個不復存在的,或者說意義甚微的單一概念——個人辦公空間——的系統性規則。完全無障礙的工作空間允許最大化的自由度,不需要在結構上調整空間,而只需要根據工作被分配的方式作出改變。自由的平面被理解為一種無需改變的空間范式。在開放式辦公室,租借者根據工作執行的需要將周圍的物理環境分割。然而如今,沒有內部分區的自由的平面提供了一個允許空間設計獨立于模塊組裝的穩定的系統。家具的放置不再服從于模塊系統,而是承擔了在工作區域內相互聯系又各自獨立的功能(圖5.13)。為了工作位置能自主組合,以適應不同類型的空間規劃,空間深度需要增加。更大的深度意味著更多設計自由。起初在開放式辦公室探索的那些概念,例如,將核心筒和機械設備從原來的位置移動到建筑重量中心,減少結構等,都成為自由平面新概念(即所有空間都可以利用)的必要構成。

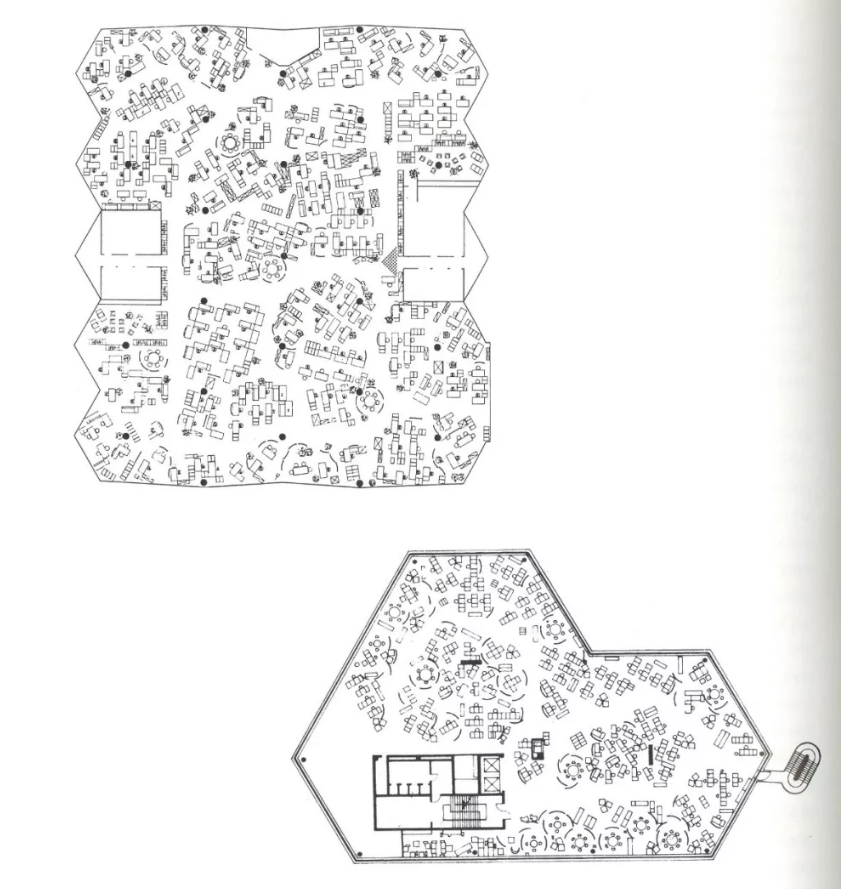

開放式辦公室的進深的最大值變成Bürolandschaft的最小值——60英尺,有些平面更深,大概120到150英尺(圖5.14)。Bürolandschaft無疑消除了對室外環境的依賴,這曾一度從芝加哥摩天大樓時代到泰勒主義辦公室時代都支配著辦公室的形式,即使發展到開放式辦公室也還是一個考慮因素。職員和建筑外墻的聯系從此被打破。事實上,透明的建筑表皮不再是一個必要的目標,而是更關乎到職員在視覺上得到的心理安慰。因此,建筑變得去物質化,逐漸簡化為一個空調和能源的供給者。

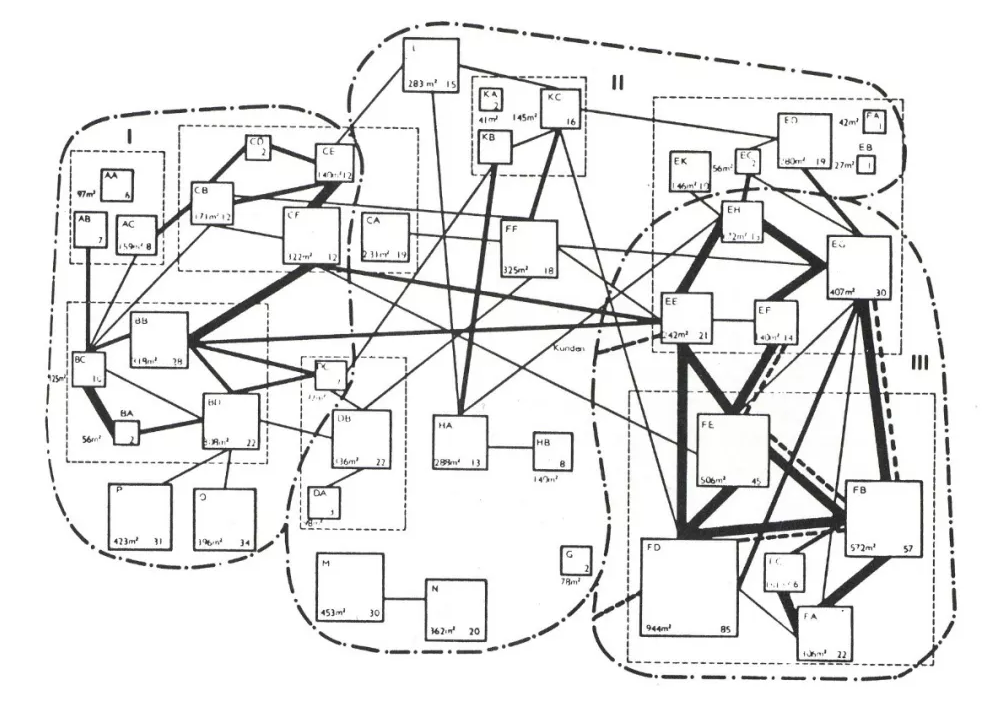

5.13 Quickborner Team設計的工作區域的關系圖解,每個盒子代表一個工作單元。不同線型代表不同層次的聯系。

5.14 由Quickborner Team設計的景觀辦公室標準層

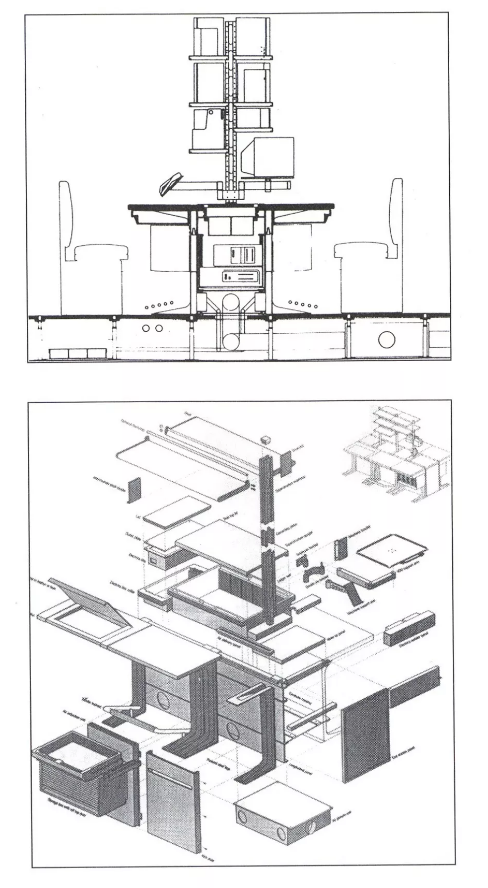

懸吊的天花板能夠提供持續統一的能源,取代幕墻成為辦公室結構的決定因素。在美國20世紀70年代中期和歐洲20世紀80年代初,設計的重心從建造形式轉移到家具上。辦公室家具開始合并第一批信息技術系統,并提供了無限的位置組合方式。可折疊辦公桌、不同大小和形狀的桌子、雙人工作區域以及可以迅速移動且不易損壞的輕組件,通通被研發出來且推廣到市場。無數的規則建立了辦公室整體的、工作區域內的以及個人工作位置這三方面的尺度標準。低矮的桌子,電腦和打印機區,以及電腦顯示器和擴充的電報設備都增添到工作區域上,它不再是一個獨立的單元而是綁定于一個復雜的組合系統里。

開放辦公室里典型的L型的桌子被水平方向無限延展的形式取代。六角形、圓形和其他不規則形狀的桌子出現,且可以連接起來形成工作組團。低隔音屏幕(半圓的,直的或頂部Z字型的)、盆栽、儲藏柜以及大型檔案系統使得空間變得零碎,切割了不同工作團隊的潛在空間。可移動的和自由組合的辦公室家具和設備打破了辦公室原來的系統,構成了最典型的辦公室分布且實現了“辦公室景觀”。這一有機形象的實現,是由于有統一的能源供給,但它遠不只是一個根據辦公室運營基本原理而來的產物,還反映了同時期其他方面的趨勢。就像開放式辦公室里的工作區域沒有被明確地排列而是保留了一些余地,這一點也常見于規劃設計,尤其是這個時期的美國建筑——密斯的伊利諾理工大學(Illinois Institute of Technology campus),沙里寧(Saarinen)的通用汽車公司(buildings for General Motors)或是SOM的梅多斯湖計劃(the Lake Meadows plan)——同樣在辦公室景觀里,表面上的家具的任意組合再現了20世紀50年代以Team Ten的研究為中心的歐洲城市設計方案中出現的非幾何化模型。阿里森(Alison)和比的·斯密斯森(Peter Smithson)的柏林規劃,還有他們的Cluster City的圖紙,以及康迪利斯(Candilis)和伍茲(Woods)的研究都是20世紀60年代初在學術氛圍之下有著相似趨勢的例子,這也證實了辦公室景觀的自身價值和自我訴求。辦公室景觀成為當時的建筑師和理論學家實驗的重點,激發了不同的新觀點,包括“科學的”設計方法和首次嘗試讓使用者參與設計過程。[25]

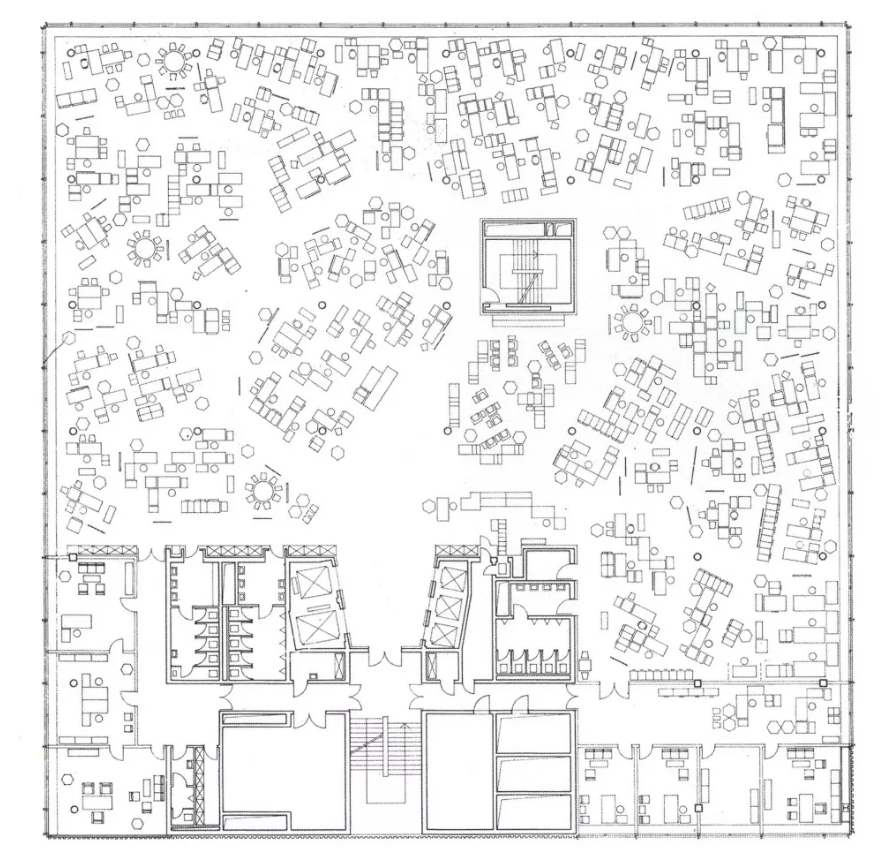

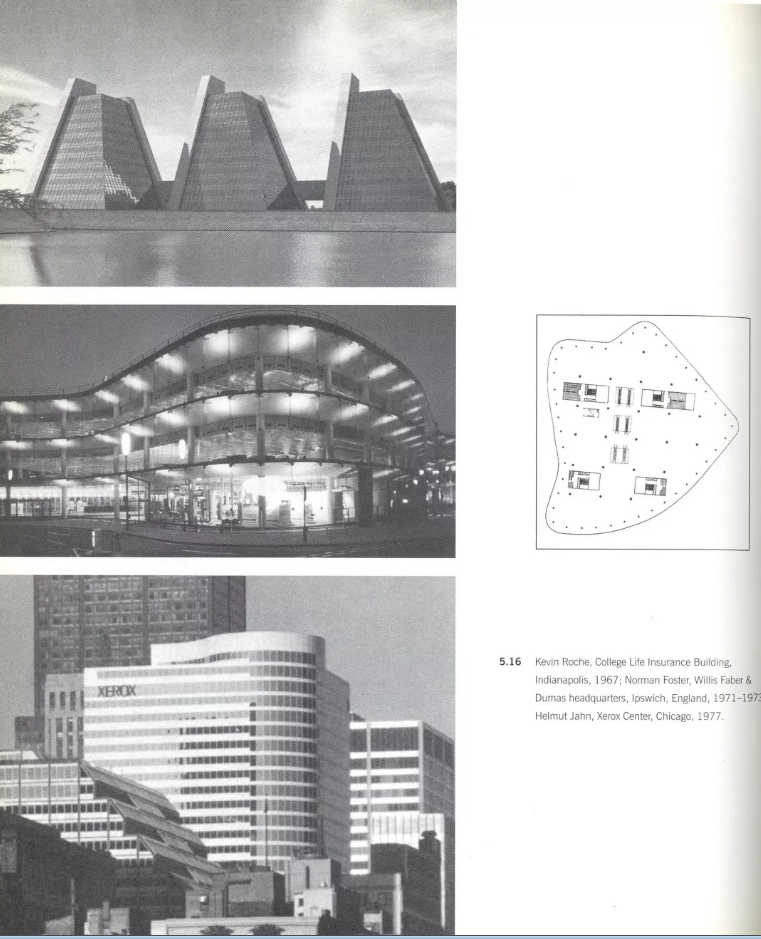

辦公室景觀因此不僅重新闡述了現代主義理念,而最終也會質疑這些理念。第一代的一些建筑——例如,沃爾特(Walter Henn)設計的歐司朗有限公司行政大樓(Osram GmbH Administration Building)——仍然在結構上用死板的幾何秩序模塊實踐現代主義概念(圖5.15)。然而,不久以后,繼承自開放式辦公室的三面圍合的單元空間被結構組件上更加幾何化的空間自治所取代。建筑的體量,還有立面的形式實驗與功能、模塊系統、建議的進深都完全無關。凱文·羅奇(Kevin Roche)設計的大學人壽保險大樓,赫爾穆特(Helmut Jahn)設計的施樂中心(the Xerox Center),以及形式更引人矚目的諾曼·福斯特(Norman Forster)設計的Willis Faber&Dumas的總部(the headquarters for Willis Faber & Dumas),它們的建筑和幕墻受到除功能以外的,尺度方面以及建筑與城市、環境間的關系的問題的啟發(圖5.16)。自治的工作區域給予立面新的意義,它不再與內部功能有關而只是一個供人賞心悅目的表皮。

5.15 標準層平面。歐司朗有限公司行政大樓,由沃爾特設計。慕尼黑(Munich),1962

5.16 大學人壽保險大樓,由凱文·羅奇設計,印第安納波利斯(Indianapolis),1967;Willis Faber&Dumas的總部,由諾曼·福斯特設計,英格蘭伊普斯維奇(Ipswich,England),1971-1973;施樂中心,由赫爾穆特設計,芝加哥(Chicago),1977

現代主義的那個像棱鏡一樣的建筑不再有任何意義。它的結構和內部核心筒只是阻礙功能空間的存在,將會被舍棄。靈活性以前與界定工作區域的空間和時間有關,現在則體現在建筑的邊界和技術設備服務上,為辦公室建筑開創新的實驗空間。現今辦公建筑概念很容易受到特定地點和文脈的影響。這一重大的技術性進步意味著曾經處理靈活性的模塊化系統退出歷史舞臺,而兩者的貢獻同樣重要。在20世紀70年代,隨著功能意義和象征意義的形式不再與技術發展相關,幾何秩序規則便不再適用于空間組合。

然而,Bürolandschaft的靈活性,在此時受到辦公室工作電腦化的壓力,開創了一個工作場所空間設計承上啟下的新時期。隨著數據處理和無線電通訊在20世紀70年代完善,辦公室景觀的信息流動的概念變得更加豐富。工作區域實行內部聯系,無需依賴物理空間的接觸,更傾向利用電腦化的網絡,隨地連結。紙質文件的轉變,也使得辦公室不必再進行空間分配。如今,與以往傳統的物理接觸不同,信息通過新的渠道來流通,辦公建筑的設計也隨之更新。

隨著官僚工作日益自動化,無需再以工作團隊劃分工作。辦公室職員的數量戲劇性地減少,工作任務變得越來越復雜也需要承擔更多的責任。雇員影響整個工作的循環,個人可以控制整個“多工序任務”。傳統的社會等級制度如今轉化為電腦操作系統,舍棄了勞動力的分配而形成非物質的形式:軟件。電腦軟件引入了新的控制方式,管理與生產仍然分離但被隱藏著,生產力得到了提高。[26]隨之,出現了公司管理勞動力的新策略,它的目標包括利用無線通訊技術和機器重構工作以及創立分散信息的系統。[27]自動化工作區域引發了一系列的建筑范圍外的學術問題,包括專注于組織結構問題的,譬如人體工程學,還有與人類習慣相關的,如心理學、生理學和社會學。大量技術文獻從這些學科中誕生,從建筑中誕生的反而變少了。在很大程度上,這是由于勞動力在物理環境中變得越來越獨立。

通訊技術,這新的聯系方式,改變了距離的概念,同時消除了辦公室工作的固定性和物質性。空間的聯系,也即設備的聯系,開始由職員自主決定。新的工作區域是基于位于數據庫樓層的自動化網絡系統而設計的,這個系統和整個建筑物有著密切的功能性聯系。工作場所的電腦化也影響了家具布置,提供了新的組合方式。檔案柜消失,或是變得非常小。另一方面,水平向的排列組合消失,工作區域變得更加自治。有了獨立的工作區域,辦公室景觀額外的家具組合被垂直方向上自足的配置取代。個人工作空間遠離地面逐層地一個個疊起來,從最復雜到最簡單。像諾曼·福斯特為Tecno創造的“Nomos”這種組合辦公桌,以及倫敦的勞埃德大廈(Lloyd's Building)的家具(圖5.17),實現了將工作區域轉變為家具主導的自治體,在這里與建筑的物理聯系只有能源供給的聯系。

5.17 由理查德·羅杰斯(Richard Rogers)為倫敦勞埃德大廈設計的家具

電腦自動化的建筑存在的根本是它的設備、能源效率和它的獨立工作區域。對比早期的模式,新辦公室的特點是缺乏條理清晰的程序和空間形式不明確。[28]程序和形式的定義兩者間的關系變得個人主觀化,甚至整個建筑被認為是一個與它覆蓋的功能無關的產物。空間進深不再需要遷就雇員轉換位置——建筑可以是任何深度。工作區域與建筑表皮的距離,還有功能性空間的概念都因情況而定。舉例來說,線型排列辦公室的單元式組合方案對于約130英尺進深的匯豐銀行(Foster Associates’ Hong Kong and Shang hai Bank of 1979-1986)也是適用的。隨著銀行的層數上升,深度遞減,由開始的大規模的辦公景觀到小規模的開放式辦公室再到單間。“高級管理”職位(需要私人辦公室和會議室)數量的增加和秘書室的減少,使得這種單元式工作空間的概念有了用武之地。這種建筑類型在幾個早期的案例中得到嘗試,阿納·雅各布森(Arne Jacobsen)(漢堡電力公司Hamburg Electricity Company),凱文·羅奇Kevin Roche(聯合碳化物公司(Union Carbide))以及赫爾曼·赫茲伯格(Herman Hertzberger)(中央管理保險公司(Central Beheer))。然而,單元式辦公室的重新引入與特定的公司安排有關,它被應用在一些商業案例中。

從廣闊的角度看,所有這些組合都是可行的。靈活性如今取決于物理接觸上的需要;也就是說,辦公建筑的不同形式以及它的特定類型都是靈活的。這種可能性伴隨著一種指向不是建筑本身而是它在城市中的意義的轉化。辦公室類型學的主觀性伴隨著一個更廣泛的主觀性:由于物理接觸不再必要,人們能夠從移動性和位置的角度去思考勞動與城市的關系。如今,由于工作可以隨地轉移,與工作區域關聯的靈活性的概念延伸到建筑類型和它在城市的位置。

靈活性的未來發展依賴于各種各樣的工作概念。最近出現了三種現象,表明這種發展在白領階層如何發生:員工在他們(郊外的)家工作,或無線電通訊;公司辦公室建在城市邊緣的趨勢,這里的高速公路更方便;以及出現了大型的建筑綜合體,替代了功能單一的現代主義摩天大樓。這三種趨勢指向了同一個方向:圍繞辦公建筑的現代規劃假想的瓦解。隱含在城市現代主義概念中的中心-分散的二元公式從此消失。

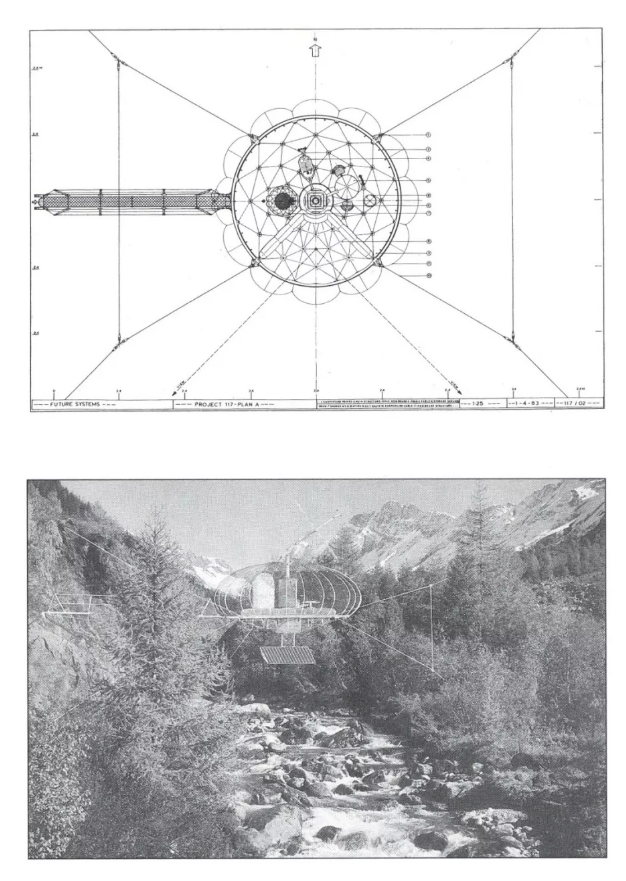

于是,向郊外延伸的趨勢開創了替代城市發展的新理論,例如在勞動力電腦化的前提下改造家庭辦公室。在20世紀80年代Future Systems(圖5.18)在這個方向提出了設想。在美國,20世紀80年代初,隨著人們搬離市中心,這種在家工作的情形大大增加。[29]阿蘭·科洪(Alan Colquhoun)解釋道,這種“去城市化”的理論經常替自己狡辯:

去城市化理論者設想城市只為產品的流通而存在。他們忘了這樣一個事實,即物理接觸本身和全球環境下的不連續性可能具有超出工具性的某些意義,而這意義在過去一直與工具性相聯系。他們忘記了,隨著商業化趨勢下的專業子系統的發展,還剩余一些人類需要,這不能再被視為是一種功能的附帶現象。當最初定義城市或城鎮的那些因素消失以后,城市或城鎮仍會一直滿足這需求。[30]

5.18 平面圖和效果圖。項目117:氣泡(Project 117: Bubble),Future Systems,1983

事實上,辦公室是在城市環境的限制下出現的——正如城市本身超越它自己的界限——越來越多同類型的建筑散布在城市走廊,像寄生蟲一樣占據著居住區邊緣的高速公路設施。這種分散的辦公室改變了郊區圍繞一個中心發展的傳統模式。有大約10000個建在1953至1973年間美國邊遠區域的購物中心為證,這些去中心化的特點呈現出一個共性,并形成一種學說。[31]因此,路德維希·爾貝斯愛蒙(Ludwig Hilberseimer)在《新城市(The New City)》中宣稱一種城市形態已經形成,加上其他混合形態,它們是:可復制于任何地方的自給自足的結構(圖5.19)。今天,這些居住、工作和設施的融合以及不受干擾的純粹的城市景觀符合市場驅動的邏輯。這一邏輯改變了郊區現狀,包括景觀、長期的人力資源的缺乏以及中心對其的向心力,也許它還改變了功能分區帶來的一些消極影響——交通擁堵和郊區貶值。結果,為了集合功能和提供空間的多樣性,高密度的混合功能建筑展示出了集中生產的新方式。這些方式與一個連續的歷史進程無關,更與以功能區為基礎的中心概念無關。中心變成一個多重的、具有散播性的概念,而其位置是由市政設施可達性帶來的經濟利益所決定的。

多功能綜合體提供了一個與現代主義徹底相反的城市模型。不僅是因為它們的功能性結構與現代分區的原則相違背(以正統的現代主義觀點,功能分散在整個都市的各個區域,而混合功能建筑則包含了所有的功能),更是因為,作為高密度城市發展的產物,它們自身獲得了一種城市般的高度自治。這些建筑物可以遠離商業和城市中心,鼓勵多中心并存,這種模式能夠改變等級制度底下的現代城市形態。它們詮釋了當代辦公室概念如何回應高密度,同時,這也是技術和功能的改革影響現代高層辦公樓的結果。

從泰勒主義辦公室的類型和功能之間嚴格的關系開始,計劃型勞動的演變打破了兩者之間的聯系,也打破了功能和城市形式的聯系。如今辦公工作可在任何水平的建造密度上進行,從獨戶住宅到混合功能摩天大樓。同樣,也可以在城市的任何位置,從城市中心到郊外,甚至城市的邊界之外。辦公室景觀的靈活性如今結合了整個城市秩序的靈活性,這也是辦公工作自治度提高的結果。一個世紀以前,商業中心才開始成型,先是在美國城市后來在歐洲。而這種類型和城市的靈活性,戲劇性地改變了這種狀態,還超越了現代主義城市。